早稲田大学 総合研究機構 オペラ/音楽劇研究所

Waseda Institute for Research in Opera and Music Theatre (WIROM), Comprehensive Research Organization,Waseda University

🔶総合研究機構ウェブサイト / Website🔶

こちらから→日本語 / English

English follows Japanese

フランス19世紀後半の自然主義を代表する作家エミール・ゾラは、小説家としてのみならず、近年の研究では、オペラ作曲家アルフレッド・ブリュノーとの共同制作に関心が寄せられ、小説家の音楽に関する批評が新たな研究対象として着目されている。一方で、若き日のゾラは、オッフェンバックを第二帝政の退廃性を象徴するものとして仮想敵と見做し、『ナナ』などの小説作品の中では、このオペレッタ作曲家の作品を一種のパロディとして批判的に描いている。本発表では、エミール・ゾラの批評における音楽に関する記述を再検証しつつ、小説家が自らの作品の中でどのような形で音楽芸術を描き出しているか分析を行う。作家の創作遍歴における各時代の様相を概観することを通して、19世紀後半の自然主義文学とオペラや音楽劇との関係について考察する。

京都大学および同大学院文学研究科に学ぶ。2012年から2016年にかけてソルボンヌ=ヌーヴェル・パリ第三大学へ留学、2020年3月の春、同大学にゾラの小説作品に描かれた都市風景、都市の表象に関する博士論文を提出し、博士号取得。2021年より現在の勤務先である早稲田大学創造理工学部に着任。現在は、エミール・ゾラを中心に、フランス自然主義の作家を研究する一方で、フランス19世紀後半の象徴主義と自然主義の関係や、同時代の科学思想・哲学思想との関連にも関心を広げている。

Zoom事前登録が必要です。参加希望者はできるだけ前日の2月6日(金)までに以下のURLから事前登録をしてください。

URL:https://list-waseda-jp.zoom.us/meeting/register/5mFAFYpGRoGr8i1KfrQflA

※Zoom自動登録制です。主催者側からはズーム招待状をお送りしません。(なお飛び入り参加も可能です。)

※ご出席の際フルネームの表示をお願いします。発言時以外はミュートおよびビデオ・オフにしてください。スクリーンショット撮影、録音、録画等は厳にお控え願います。また司会者の指示にしたがってください。

早稲田大学総合研究機構オペラ/音楽劇研究所:https://prj-opera-mt.w.waseda.jp/

e-mail address: operaken-uketsuke[at]list.waseda.jp ([at] = @)

(この例会案内は Facebookと X(旧Twitter)でも発信されます。

English follows Japanese

ジョルジュ・ビゼー(1838–1875)の代表作には、《アルルの女》(1872)や《カルメン》(1875)が挙げられる。両作は初演された劇場も上演ジャンルも異なり、前者はヴォードヴィル座のために演劇付き音楽として、後者はオペラ・コミック座のために台詞付きオペラとして創作された。一方、いずれも散文劇の上演を基盤とし、劇場制度の枠組みの中で舞台表現を追求した点で共通している。加えて、両作とも初演は高い評価を得られず、上演形態を変えながら徐々に受容されてきたことも類似する点である。しかしこれまで、《アルルの女》と《カルメン》の創作上の連続性や関連性を明らかにした研究はほとんど行われていない。そこで本発表では、同時期に手がけられたこれら2作品を対置し、ジャンル規範の差異を踏まえつつ、その創作の連続性を探る。具体的には、初演当時の劇場制度や初演評の検討から、各作品がいかに成立し、どのような特性を備えていたかを明らかにする。そのうえで、同時期におけるビゼーの表現手法の展開および創作上の繋がりを検証することを目指す。

武蔵野音楽大学大学院博士課程修了。博士(音楽学)。早稲田大学総合研究機構オペラ/音楽劇研究所招聘研究員。専門は19世紀フランス・オペラ史、とりわけジョルジュ・ビゼー研究。2025年東京春祭ディスカヴァリー・シリーズvol.11「ジョルジュ・ビゼー──没後150年に寄せて」ではナビゲーター、プログラム原稿執筆、歌詞対訳を担当し、東京藝術大学演奏藝術センター主催「藝大プロジェクト2025」の《アルルの女》の上演では学術アドヴァイザーを務めた。

English follows Japanese

ちらしのPDFはこちら。

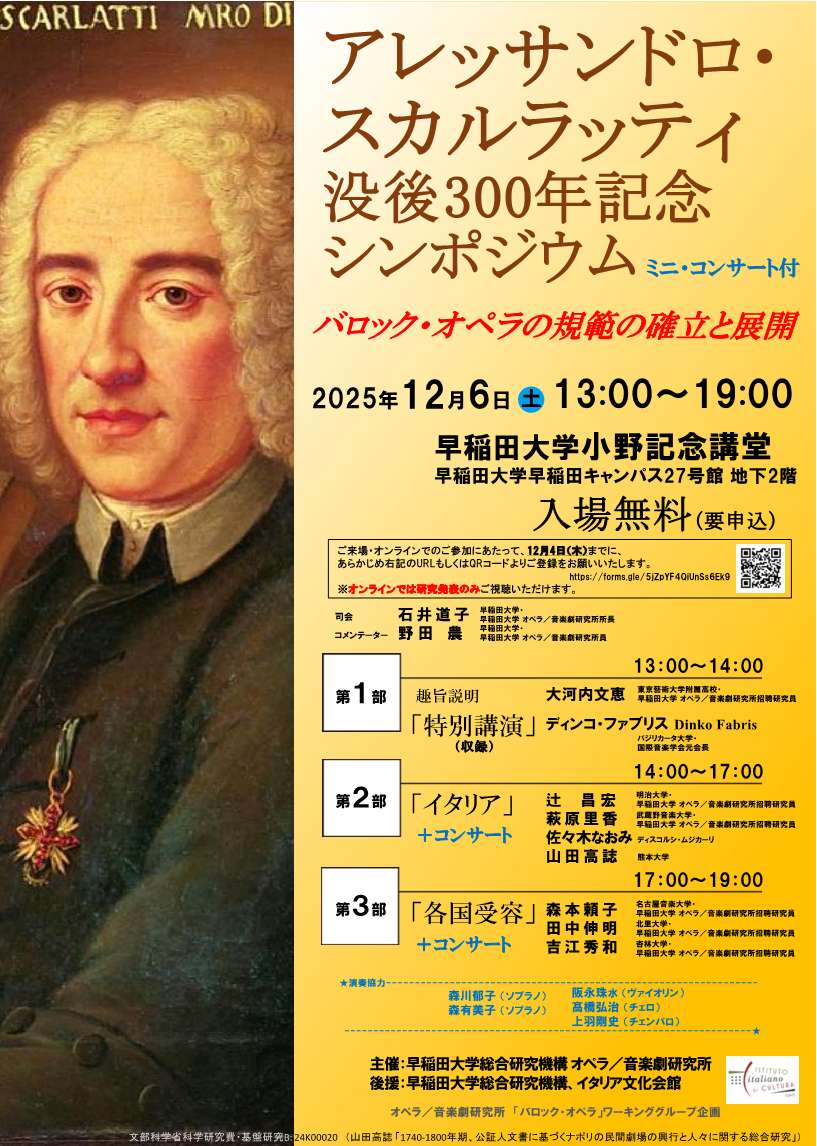

2025 年に没後 300 年を迎えるアレッサンドロ・スカルラッティは、ナポリ楽派の祖、そして”古典オペラ”の構造のスタンダードを作った存在として知られます。一方、その生涯や作品の真価の探求はまだこれからの課題です。本シンポジウムでは、彼がオペラ作曲家として活動した 1679 年から 1721 年を概観するため、ローマで上演された最初のオペラ(1679)、イタリア古典歌曲集「すみれ」の原作で知られる中期の名作《ピッロとデメートリオ》(1694)、ほかヴェネツィアやナポリで上演された中高期の作品の分析から、彼の創作を様々な角度から明らかにするとともに、さらに彼がイギリス、ドイツ語圏、ロシアにおいてどのように受容されていたかを探ります。

開会挨拶 石井道子(早稲田大学教授・オペラ/音楽劇研究所長)

趣旨説明 大河内文恵(東京藝術大学附属高校非常勤講師・オペラ/音楽劇研究所招聘研究員・WG代表)

ディンコ・ファブリス Dinko Fabris(バジリカータ大学教授・国際音楽学会元会長)

「アレッサンドロ・スカルラッティ研究の現在」

発表①辻昌宏(明治大学教授・オペラ/音楽劇研究所招聘研究員)

《Gli equivoci nel sembiante》 ローマ初演をめぐるスキャンダル

発表②萩原里香(武蔵野音楽大学非常勤講師・オペラ/音楽劇研究所招聘研究員)

A.スカルラッティのオペラの再演をめぐる状況:《ピッロとデメートリオ》 のシエーナ上演を対象に

発表③ 佐々木なおみ(ディスコルシ・ムジカーリ主宰、在シチリア)

創作の背景から見るオペラ 《ミトリダーテ・エウパトーレ》

発表④ 山田高誌(熊本大学准教授)

《貞節の勝利》 (ナポリ、フィオレンティーニ劇場、1718) :初演劇場とジャンルに関わる“コンテクスト”からみて

★演奏1

《顔立ちで取り違え Gli equivoci nel sembiante》 (1679)より

《グリゼルダLa Griselda》 (1721)より

森川 郁子(S)、森 有美子(S)、阪永 珠水(Vn.)、髙橋 弘治(Vc.)、上羽 剛史(Cem.)

質疑応答 コメンテーター:野田農(早稲田大学准教授・オペラ/音楽劇研究所員)

発表⑤ 森本頼子(名古屋音楽大学非常勤講師・オペラ/音楽劇研究所招聘研究員)

18世紀ロシアとナポリ楽派のつながり

発表⑥ 田中伸明(北里大学専任講師・オペラ/音楽劇研究所招聘研究員)

ドイツにおけるA.スカルラッティ受容とサンティーニ・コレクション

発表⑦ 吉江秀和(杏林大学非常勤講師・オペラ/音楽劇研究所招聘研究員)

《ピッロとデメートリオ (ピュロスとデメトリオス)》 のロンドン上演について

★演奏2

《ピッロとデメートリオ Il Pirro e Demetrio》 (ナポリ版1694)より

《ピュロスとデメトリオス Pyrrhus and Demetrius》 (ロンドン版1709)より

森川 郁子(S)、森 有美子(S)、阪永 珠水(Vn.)、髙橋 弘治(Vc.)、上羽 剛史(Cem.)

質疑応答 コメンテーター:野田農(早稲田大学准教授・オペラ/音楽劇研究所員)

閉会挨拶 大河内文恵

司会:石井道子

ご来場・オンラインでのご参加にあたっては、12 月4日(木)までに、 あらかじめ以下のURLもしくはQRコードよりご登録をお願いいたします。

https://forms.gle/5jZpYF4QiUnSs6Ek9

「バロック・オペラ」ワーキンググループ(代表:大河内文恵)

続きを読む 【開催終了】オペラ/音楽劇研究所 アレッサンドロ・スカルラッティ没後300年記念シンポジウム 「バロック・オペラの規範の確立と展開」

English follows Japanese

大正期の浅草オペラでは、後に日本のモダンダンスのパイオニアとなった石井漠(1886-1962) や高田雅夫を含め、帝劇歌劇部出身者や彼らの門下生が多くの舞踊作品を創作・発表している。それらの中には再演されているものも見受けられる。

特に高田雅夫は多様な作品を数多く発表しているが、いずれもあまり再演されることはなかった。しかし観客に大いに喜ばれたものがあれば、高田は再演したいと思うかもしれない。その際には、舞踊作品としてではなく、他作品の舞踊場面として再演されたことも考えられる。

本発表では浅草オペラにおける舞踊作品の再演状況を概観する。そして高田の舞踊作品が作品の一場面に挿入され再演された可能性について検討する。

早稲田大学総合研究機構オペラ/音楽劇研究所:https://prj-opera-mt.w.waseda.jp/

e-mail address: operaken-uketsuke[at]list.waseda.jp ([at] = @)

早稲田大学スポーツ科学学術院教授。1983年より藤井公・利子にモダンダンスを師事、藤井公・利子主宰東京創作舞踊団の活動に参加(~2008年)。専門は1920年代の浅草軽演劇を中心とした近代日本洋舞史。共編著に『浅草オペラ 舞台芸術と娯楽の近代』(2017年、森話社)、共著に『日本人のからだ・再考』(2012年、明和出版)、その他がある。

English follows Japanese

G. ヴェルディの歌劇《ドン・カルロ》には複数の改訂版が存在するが、1872年に制作されたナポリ版は、作曲者が監修したにも拘らず音楽面での詳細な分析が行われていない。本発表では、フィリッポII世とポーサ侯爵の二重唱を題材に、ナポリ版を軸にしたオペラ座初演版の翻案(1867)およびミラノ版(1884)との比較分析結果を提示する。使用資料は、各版の楽譜・台本、当時の上演評、ならびに書簡である。分析の結果、ナポリ版では複数の音楽部分を削除して冗長さを回避し、台本の一部を改変して劇の進行を明快にするという、ミラノ版にも通じる方向性が確認された。一方、楽曲形式や歌唱旋律の展開手法には、依然としてイタリア・オペラの慣習に沿う傾向が強くみられた。また、詩行韻律と旋律の関係では、重要なセリフが朗唱調で歌われる点は共通しつつも、伴奏のテクスチャや音量の指定は3つの版で異なっていた。これらの変化は台詞としての歌詞の表現に影響を及ぼしており、ヴェルディの劇作法の変化の一端を反映していると考えられる。

早稲田大学総合研究機構オペラ/音楽劇研究所:https://prj-opera-mt.w.waseda.jp/

e-mail address: operaken-uketsuke[at]list.waseda.jp ([at] = @)

(この例会案内は Facebookと X(旧Twitter)でも発信されます。)

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業、お茶の水女子大学大学院博士後期課程を修了(博士、人文科学)。日本学術振興会特別研究員、お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所特別研究員などを経て、現在エリザベト音楽大学講師。研究対象領域は、G.ヴェルディを中心とする19世紀後半のイタリア・オペラの劇作法とその受容。近年の論文は「歌劇《シモン・ボッカネグラ》の改訂における、台本詩行と歌唱旋律に対する修正の関係性」(『音楽学』69巻2号)など。幼児教育番組の楽曲における歌詞と旋律の特徴にも関心を持っている。

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業、お茶の水女子大学大学院博士後期課程を修了(博士、人文科学)。日本学術振興会特別研究員、お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所特別研究員などを経て、現在エリザベト音楽大学講師。研究対象領域は、G.ヴェルディを中心とする19世紀後半のイタリア・オペラの劇作法とその受容。近年の論文は「歌劇《シモン・ボッカネグラ》の改訂における、台本詩行と歌唱旋律に対する修正の関係性」(『音楽学』69巻2号)など。幼児教育番組の楽曲における歌詞と旋律の特徴にも関心を持っている。

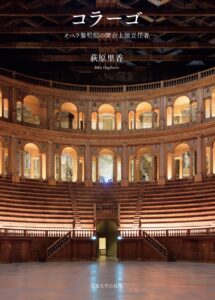

萩原里香招聘研究員が、ご著書『コラーゴ — オペラ黎明期の舞台上演責任者』(法政大学出版局、2025年2月刊行)により、イタリアのフライアーノ財団主催の第52回 国際フライアーノ賞「第24回 イタリア語イタリア文学海外研究者賞−ルカ・アッタナシオ−」を2025年6月28日に受賞されました。受賞おめでとうございます。

English follows Japanese

English follows Japanese

コメント:25名の参加があった。(会場6名、オンライン19名)

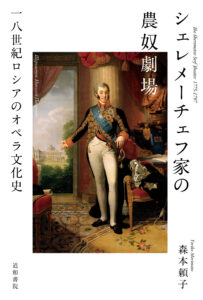

森本頼子招聘研究員が、ご著書『シェレメーチェフ家の農奴劇場 18世紀ロシアオぺラ文化史』(道和書院2024年)により、第57回日本演劇学会河竹賞奨励賞を受賞されました。受賞おめでとうございます。